La luz era naranja, mi color de luz favorito. Todo estaba envuelto por una sensación de calidez, que contrastaba con el frío que se colaba a través de los cristales. El fuego comenzó a arder desde dentro, desde lo más profundo de mi interior. Y, poco a poco, se fue extendiendo al resto de mi cuerpo. Se instaló en mis extremidades mientras dejaba la mirada perdida en el techo. Pero hasta que no cerré los ojos no lo vi.

Toda aquella luz, todo ese calor que rezumaba mi cuerpo, procedía de un lugar de mi mente en el que yo era como una casa con las luces encendidas. La podía ver desde fuera, desde un bosque en pleno invierno, o desde una calle brillante por el frío. Y lo importante de esa casa, de mi cuerpo, es que era habitable. Era un refugio, era un remanso de paz en medio de ese frío que lo envolvía todo más allá de mí. Y yo sabía, con la certeza absoluta que me acompañó durante aquel viaje, que había un hueco en esa casa, mi cuerpo, que llevaba tu nombre. Una habitación situada encima de mi pecho que se había construido por y para que tú colocases en ella tus mejillas cálidas. Para que reposases tu cabeza en la curva de mis pechos y yo te envolviera con mis brazos protectores. Tenía la certeza de que yo era cómoda, de que ibas a estar bien ahí. La convicción de que tú querías estar ahí, dejándote arrullar por el calor y la luz que lo bañaban todo.

Recuerdo que era buena. Era más buena de lo que quizás seré nunca. A esa casa de luz vinieron a visitarme algunos rostros, ya borrosos. Y los alejé con una sonrisa. No podían traspasar la frontera de mi refugio. Y estaba bien así. Esos rostros tenían su propio espacio, a años luz del mío, y así era como debía ser. Y no había rencores, y sabía que serían felices, pero eso no perturbaba ni un ápice la calidez de mi casa, mi cuerpo. Era sencillo, era lógico: había cosas que pertenecían a mi dimensión, y cosas que no. Y yo era tan magnánima, tan absoluta, que, con solo una sonrisa, siendo buena, era capaz de guiar a los demonios de vuelta a su casa, que no era ya mi cuerpo.

Y la música. La música sonaba en multitud de tonalidades diferentes, y tenía color dentro de mi cabeza. Y yo me dejaba arrullar, y sentía el movimiento de las notas en mi cuerpo. Iba por un camino, que era una carretera, un carril, una pista, según el momento. Iba hacia delante, iba hacia detrás, pero nunca dejaba de rodar. Y entonces oía solo algunas notas, o entendía otros sonidos que nunca antes había escuchado de las mismas canciones que siempre suenan en mis oídos. Y el mundo adquiría un nuevo significado. Recuerdo que lloré, porque todo era bello, porque todo era real, porque todo tenía sentido.

Y cuando nos fuimos, cuando abrimos los ojos, dejamos atrás aquella casa, que había sido mi cuerpo durante horas. Mientras pedaleábamos en medio de las miles de luces que ya no eran mi luz naranja, mientras el paisaje que dejábamos atrás se emborronaba y esas luces iban dejando su estela en nuestras pupilas; una certeza seguía aún resonando en mis oídos. Mi cuerpo estaba abierto para ti, seguía queriendo que lo habitases. Y sabía de sobra que, mientras tú estuvieses cómoda en él, en esa casa, mi cuerpo, tú ibas a ser mi única huésped.

domingo, 18 de noviembre de 2018

viernes, 12 de octubre de 2018

Wild side

She said, hey babe, take a walk on the wild side.

Hay algo que arde dentro de mí. A veces estamos en silencio, lavando los platos, mimando a los libros; y estalla, con la intensidad de una hoguera a la que acaban de echar más ascuas. Es una alegría espontánea, un deseo vibrante, una felicidad atópica. Siento, de repente, ganas de vivirlo todo, de devorarlo todo, de gritar, de reír, de llorar, de besar, de abrazar, de arañar. Y, en ese momento, la chica que a veces me devuelve la mirada en el espejo, me guiña un ojo y ladea una sonrisa. Debo confesar que jamás la había visto así, tan explosiva, tan alegre, tan loca, tan salvaje. Y, a la vez, nunca la había visto tan segura, tan ambiciosa, tan generosa, tan abierta. Se ha enfundado unas zapatillas preciosas, y quizás se haya obsesionado con el estampado de leopardo, pero si vieras cómo ve cuando mira...

A veces desaparece. A veces no está. A veces se esconde tras mis pestañas cargadas de sueño. Pero tengo la sensación de que es fácil traerla de vuelta si los ojos a los que se ha atrevido a mirar le devuelven la mirada. Hay abismos a los que asomarse no da miedo, y precipicios de los que dan ganas de saltar. Ninguna caída podría ser más dolorosa que las que lleva encima. Sucede lo mismo al patinar: una vez que pierdes el miedo a caer, a romperte entera, a rozarte las rodillas, disfrutas mucho más del camino, los besos, las tardes deambulando por Madrid, del cigarro de después de trabajar; de las caricias que me acunan, algunas veces, antes de dormir.

Ella está loca y lo sabe. Está loca y le divierte. Está loca y solo quiere alimentar esa locura, avivar el fuego que crepita en sus entrañas. Arder cada día y cada noche hasta consumirse, y avivarse cada mañana tras el tecer café. Solo quiere rodar, fluir, jugar a balancearse en esta cuerda de equilibrio que solo tiembla si ella tiembla, que se mantiene firme si ella quiere mantenerse firme, y que, por primera vez en mucho tiempo, responde únicamente a sus latidos, obedece solo a sus impulsos.

Hola, desconocida del espejo. Hola, Berta, creo que aún no nos han presentado, pero no ha hecho falta.

Encantada de conocerte.

Hay algo que arde dentro de mí. A veces estamos en silencio, lavando los platos, mimando a los libros; y estalla, con la intensidad de una hoguera a la que acaban de echar más ascuas. Es una alegría espontánea, un deseo vibrante, una felicidad atópica. Siento, de repente, ganas de vivirlo todo, de devorarlo todo, de gritar, de reír, de llorar, de besar, de abrazar, de arañar. Y, en ese momento, la chica que a veces me devuelve la mirada en el espejo, me guiña un ojo y ladea una sonrisa. Debo confesar que jamás la había visto así, tan explosiva, tan alegre, tan loca, tan salvaje. Y, a la vez, nunca la había visto tan segura, tan ambiciosa, tan generosa, tan abierta. Se ha enfundado unas zapatillas preciosas, y quizás se haya obsesionado con el estampado de leopardo, pero si vieras cómo ve cuando mira...

A veces desaparece. A veces no está. A veces se esconde tras mis pestañas cargadas de sueño. Pero tengo la sensación de que es fácil traerla de vuelta si los ojos a los que se ha atrevido a mirar le devuelven la mirada. Hay abismos a los que asomarse no da miedo, y precipicios de los que dan ganas de saltar. Ninguna caída podría ser más dolorosa que las que lleva encima. Sucede lo mismo al patinar: una vez que pierdes el miedo a caer, a romperte entera, a rozarte las rodillas, disfrutas mucho más del camino, los besos, las tardes deambulando por Madrid, del cigarro de después de trabajar; de las caricias que me acunan, algunas veces, antes de dormir.

Ella está loca y lo sabe. Está loca y le divierte. Está loca y solo quiere alimentar esa locura, avivar el fuego que crepita en sus entrañas. Arder cada día y cada noche hasta consumirse, y avivarse cada mañana tras el tecer café. Solo quiere rodar, fluir, jugar a balancearse en esta cuerda de equilibrio que solo tiembla si ella tiembla, que se mantiene firme si ella quiere mantenerse firme, y que, por primera vez en mucho tiempo, responde únicamente a sus latidos, obedece solo a sus impulsos.

Hola, desconocida del espejo. Hola, Berta, creo que aún no nos han presentado, pero no ha hecho falta.

Encantada de conocerte.

martes, 11 de septiembre de 2018

Call me by your name

And what difference does it make

when this love is over?

No era una promesa. Era una partícula de tiempo suspendida en el aire. Era un verano que me había asfixiado tan fuerte que llegué a pensar que jamás sería capaz de volver a respirar.

Llegaste un domingo, te acercaste por detrás y sonreíste cuando me giré. Llegaste mi día menos favorito de la semana y me enseñaste otra forma de medir el tiempo en la cara oscura y brillante de Madrid, una noche como cualquier otra de un agosto que duró un suspiro.

No eras una promesa. Eras -eres- solo eso: la imagen que proyectaba la luz de colores en aquel bar de galaxias de neones sobre tus pestañas infinitas. Sé que es típico, pero, ¿de qué color son tus ojos? No importó cuando los cerraste para besarme en aquel bar que ahora solo existe en un espacio paralelo donde siempre son las dos de la mañana. Es posible que, al mirarte, pensara en enredarme en tu pelo largo entre las sábanas. Tal vez lo hice y nunca lo pensé. Hay cosas que solo existen en la frontera del insomnio. En la hora de la risa, las 3:30, el limbo; en las noches apuradas hasta el final, con los gemidos contenidos y tu pelo desmedido ondeando en mi cama.

No había una promesa. Ni un interrogante. En realidad no había ningún misterio. Éramos dos desconocidas, igual de perdidas, igual de locas, igual de solas. Dos almas dando tumbos por una ciudad que se resistía a apagarse; sin sueño, con sed, con ganas de no dormir, sin nada que perder.

No traías una promesa y eso era lo mejor de todo. A veces vienes, otras no estás, pero no faltas. Ahora duermes en mi cama, quizás mañana vuelvas. No sé si te he dado el último beso esta mañana. Quizás te lo has dejado en mi almohada. Tal vez vuelvas, tal vez no llegues. ¿Crees que volveremos a hacer el amor en un campo de girasoles?, ¿a llenarnos de polvo en medio de un camino a ninguna parte?, ¿a mordernos la boca y la mirada? Tal vez pierda algún tren más por ti. O no. Realmente no importa. Tranquila, te guardaré el secreto: no diré a nadie que me preparaste aquel desayuno.

Eres solo una sorpresa. Voy a disfrutarte.

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love -

when this love is over?

No era una promesa. Era una partícula de tiempo suspendida en el aire. Era un verano que me había asfixiado tan fuerte que llegué a pensar que jamás sería capaz de volver a respirar.

Llegaste un domingo, te acercaste por detrás y sonreíste cuando me giré. Llegaste mi día menos favorito de la semana y me enseñaste otra forma de medir el tiempo en la cara oscura y brillante de Madrid, una noche como cualquier otra de un agosto que duró un suspiro.

No eras una promesa. Eras -eres- solo eso: la imagen que proyectaba la luz de colores en aquel bar de galaxias de neones sobre tus pestañas infinitas. Sé que es típico, pero, ¿de qué color son tus ojos? No importó cuando los cerraste para besarme en aquel bar que ahora solo existe en un espacio paralelo donde siempre son las dos de la mañana. Es posible que, al mirarte, pensara en enredarme en tu pelo largo entre las sábanas. Tal vez lo hice y nunca lo pensé. Hay cosas que solo existen en la frontera del insomnio. En la hora de la risa, las 3:30, el limbo; en las noches apuradas hasta el final, con los gemidos contenidos y tu pelo desmedido ondeando en mi cama.

No había una promesa. Ni un interrogante. En realidad no había ningún misterio. Éramos dos desconocidas, igual de perdidas, igual de locas, igual de solas. Dos almas dando tumbos por una ciudad que se resistía a apagarse; sin sueño, con sed, con ganas de no dormir, sin nada que perder.

No traías una promesa y eso era lo mejor de todo. A veces vienes, otras no estás, pero no faltas. Ahora duermes en mi cama, quizás mañana vuelvas. No sé si te he dado el último beso esta mañana. Quizás te lo has dejado en mi almohada. Tal vez vuelvas, tal vez no llegues. ¿Crees que volveremos a hacer el amor en un campo de girasoles?, ¿a llenarnos de polvo en medio de un camino a ninguna parte?, ¿a mordernos la boca y la mirada? Tal vez pierda algún tren más por ti. O no. Realmente no importa. Tranquila, te guardaré el secreto: no diré a nadie que me preparaste aquel desayuno.

Eres solo una sorpresa. Voy a disfrutarte.

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love -

Sufjan Stevens

lunes, 23 de julio de 2018

Paraíso inhabitado

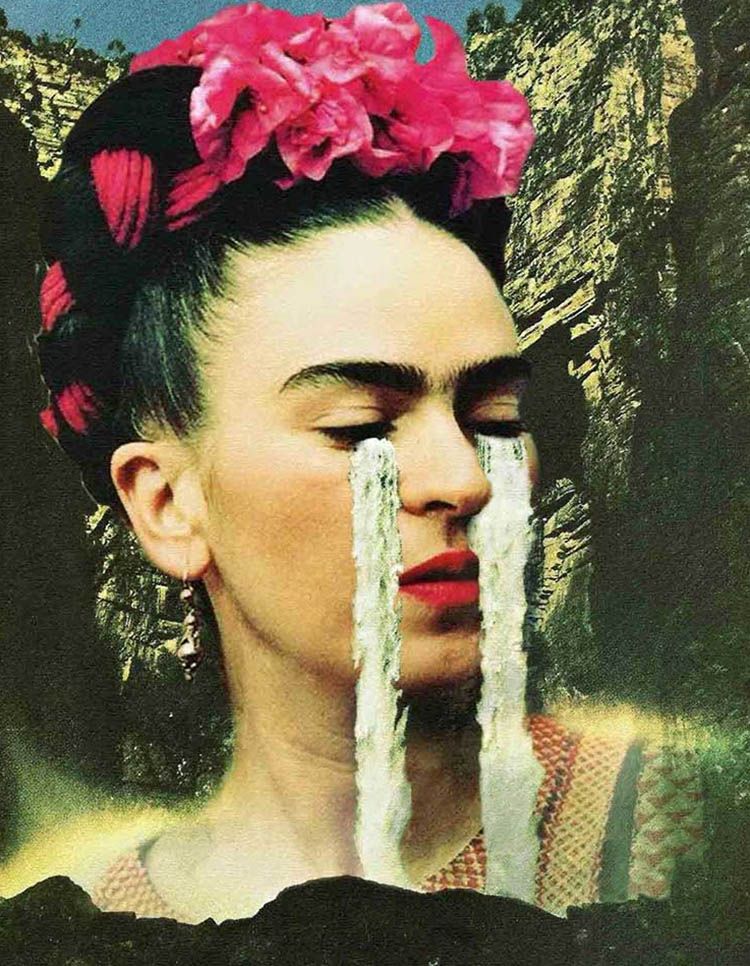

«Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior.»

Frida Kahlo (1907- 1954)

Cómo puedo querer yo a este cuerpo ahora que sabe que tú ya no lo quieres. Que, cuando lo miras, no se acelera ya tu pulso, no hace agolparse la sangre en tus mejillas, no baña a tus ojos de luz.

Dime cómo le digo yo a este cuerpo mío -mi casa- que no vas a volver. Que no vas a volver a habitarnos. Saliste por la puerta de humo, con las manos vacías, sin llevarte nada. Podrás conseguirlo de nuevo lejos de aquí.

Cómo le explico a este cuerpo cansado, triste, pesado, que se acabó la risa. Tu voz ya no hará temblar nuestras paredes, ni se acelerarán con tu pulso las constantes vitales de este paraíso inhabitado. De este paraíso inacabado y a medio hacer. Pasado como la fruta madura. Impoluto como una habitación sin abrir.

Te has ido sin hacer ruido, sin tocar nada. Te has ido con un signo de interrogación enorme que se dibuja en tu clavícula cada vez que encoges los hombros. ¿Vas a volver? ¿Por qué no cerraste la puerta al salir? ¿Te llevaste llave? ¿Apagaste las luces? ¿Por qué te fuiste?, ¿no estabas bien aquí?

Solo te fuiste. Sin más. Jamás pensé que te irías en silencio. Pensé que, cuando salieras, haríamos una gran fiesta. Nos dirías adiós a todas, te despedirías con amor hasta de mi yo más triste. Darías un beso a tu favorita, susurrarías algo en la oreja de aquella que se esconde en la extremidad inferior izquierda y remolonea bajo las sábanas los sábados por la mañana de hace siglos. Apretarías muy fuerte mi mano antes de soltar los dedos anclados para siempre en tus rizos. Reiríamos. Hablaríamos de cuando fuimos los dos únicos seres de una especie que inventamos entre las dos. Y nadie querría llorar.

Pero resulta que te has ido y no tengo forma de explicarle a este cuerpo, mi casa, que nosotras no podemos seguirte allá donde te has ido. No puedo explicarle que ya no hay luz, que se fundieron las bombillas. No puedo decirle, ni siquiera, dónde están las cosas que eran nuestras, que eran mías, en este revuelo de ropa de cama vacía que anda tirado por el suelo. No sé saber ni dónde estoy yo. Ya no se ver.

Es muy difícil, aunque no lo creas. Solo dime, venga, ayúdame una última vez: ¿cómo le explico a este cuerpo apagado que debe hablar bajito para que el suelo no retumbe? El silencio es ahora el único huésped de la casa.

Frida Kahlo (1907- 1954)

Cómo puedo querer yo a este cuerpo ahora que sabe que tú ya no lo quieres. Que, cuando lo miras, no se acelera ya tu pulso, no hace agolparse la sangre en tus mejillas, no baña a tus ojos de luz.

Dime cómo le digo yo a este cuerpo mío -mi casa- que no vas a volver. Que no vas a volver a habitarnos. Saliste por la puerta de humo, con las manos vacías, sin llevarte nada. Podrás conseguirlo de nuevo lejos de aquí.

Cómo le explico a este cuerpo cansado, triste, pesado, que se acabó la risa. Tu voz ya no hará temblar nuestras paredes, ni se acelerarán con tu pulso las constantes vitales de este paraíso inhabitado. De este paraíso inacabado y a medio hacer. Pasado como la fruta madura. Impoluto como una habitación sin abrir.

Te has ido sin hacer ruido, sin tocar nada. Te has ido con un signo de interrogación enorme que se dibuja en tu clavícula cada vez que encoges los hombros. ¿Vas a volver? ¿Por qué no cerraste la puerta al salir? ¿Te llevaste llave? ¿Apagaste las luces? ¿Por qué te fuiste?, ¿no estabas bien aquí?

Solo te fuiste. Sin más. Jamás pensé que te irías en silencio. Pensé que, cuando salieras, haríamos una gran fiesta. Nos dirías adiós a todas, te despedirías con amor hasta de mi yo más triste. Darías un beso a tu favorita, susurrarías algo en la oreja de aquella que se esconde en la extremidad inferior izquierda y remolonea bajo las sábanas los sábados por la mañana de hace siglos. Apretarías muy fuerte mi mano antes de soltar los dedos anclados para siempre en tus rizos. Reiríamos. Hablaríamos de cuando fuimos los dos únicos seres de una especie que inventamos entre las dos. Y nadie querría llorar.

Pero resulta que te has ido y no tengo forma de explicarle a este cuerpo, mi casa, que nosotras no podemos seguirte allá donde te has ido. No puedo explicarle que ya no hay luz, que se fundieron las bombillas. No puedo decirle, ni siquiera, dónde están las cosas que eran nuestras, que eran mías, en este revuelo de ropa de cama vacía que anda tirado por el suelo. No sé saber ni dónde estoy yo. Ya no se ver.

Es muy difícil, aunque no lo creas. Solo dime, venga, ayúdame una última vez: ¿cómo le explico a este cuerpo apagado que debe hablar bajito para que el suelo no retumbe? El silencio es ahora el único huésped de la casa.

viernes, 20 de julio de 2018

A Pair of Blue Eyes

Ojalá tuviese yo sus ojos azules. Su pelo rubio. Su piel clara.

Tal vez, si tuviese yo también los ojos azules, el pelo rubio y la piel clara, tendría también el trabajo más bonito de la oficina. Se apilarían los libros en mi mesa. De tantos colores, en tantos idiomas... También llenaría yo mi mesa de dibujos, de fotos a color, de ilustraciones. Incluso, si tuviera también el pelo rubio, los ojos azules y la piel clara, podría ver mi reflejo en la ventana cuando me aburriese de teclear en mi máquina. Jugaría con mi pelo suave, suspiraría de aburrimiento, pensaría en llegar a casa.

Me quejaría de la montaña de trabajo que se acumula ante mis ojos, de la pila de libros que coge polvo junto a la ventana. Aunque tuviese el mejor trabajo de toda la planta. Me quejaría de los niños que hacen ruido y volvería a teclear con indiferencia. A revisar los manuscritos con desidia, a garabatear las pruebas de imprenta y a pensar en voz alta cómo traducir una frase muy sencilla. Pediría opinión a mis compañeras de oficina. Nos reiríamos. Todas me adorarían.

Quizás, si tuviera yo también los ojos azules, del color del mar donde iría de veraneo, a una costa extraña y de cuento que mi marido y yo aún no conociésemos, quizás, desde mi mesa en la oficina, apartaría mi trabajo -el más bonito de toda la planta-, descolgaría el teléfono y te llamaría. O llamarías tú, como le llama él a ella cuando está a punto de acabar su trabajo bonito y salir a que el sol de julio le aclare un poco más el pelo.

Entonces... no me distraigas, tú llamarías, resonaría tu voz cariñosa al otro lado del aparato. Te respondería mi voz cantarina. Me preguntarías cuánto me queda y dirías que, aunque me has visto esta mañana, ya estás deseando verme. Te diría que recojo este desastre de papeles que se ha hecho con mi mesa y salgo. Y mientras recojo mi millón de galeradas pendientes de revisar, podría comentar con mis compañeras nuestros planes para el resto de la tarde. Para el resto del verano. Para el resto de nuestras vidas tan radiantes como mi pelo.

Quizás, si tuviera el pelo rubio, los ojos azules, la piel clara... y no este pelo oscuro -impostado de varios tonos más claros-, estos ojos tristes y apagados, esta piel llena de sol. Quizás, solo quizás, además de todo eso, tú llamarías mientras estoy en mi mesa, que no da a la ventana, que no tiene dibujos, en la que no se apilan manuscritos... Bueno, pero tú llamarías, dirías que, aunque hace siglos que no me ves, todavía quieres verme. Y yo te diría que bajo ya mismo, que voy donde estés, que no tengo nada que recoger en mi mesa ni en mi vida para ir a buscarte. Pero tú nunca llamarías, ¿verdad? No. Creo que tú jamás llamarías.

Tal vez, si tuviese yo también los ojos azules, el pelo rubio y la piel clara, tendría también el trabajo más bonito de la oficina. Se apilarían los libros en mi mesa. De tantos colores, en tantos idiomas... También llenaría yo mi mesa de dibujos, de fotos a color, de ilustraciones. Incluso, si tuviera también el pelo rubio, los ojos azules y la piel clara, podría ver mi reflejo en la ventana cuando me aburriese de teclear en mi máquina. Jugaría con mi pelo suave, suspiraría de aburrimiento, pensaría en llegar a casa.

Me quejaría de la montaña de trabajo que se acumula ante mis ojos, de la pila de libros que coge polvo junto a la ventana. Aunque tuviese el mejor trabajo de toda la planta. Me quejaría de los niños que hacen ruido y volvería a teclear con indiferencia. A revisar los manuscritos con desidia, a garabatear las pruebas de imprenta y a pensar en voz alta cómo traducir una frase muy sencilla. Pediría opinión a mis compañeras de oficina. Nos reiríamos. Todas me adorarían.

Quizás, si tuviera yo también los ojos azules, del color del mar donde iría de veraneo, a una costa extraña y de cuento que mi marido y yo aún no conociésemos, quizás, desde mi mesa en la oficina, apartaría mi trabajo -el más bonito de toda la planta-, descolgaría el teléfono y te llamaría. O llamarías tú, como le llama él a ella cuando está a punto de acabar su trabajo bonito y salir a que el sol de julio le aclare un poco más el pelo.

Entonces... no me distraigas, tú llamarías, resonaría tu voz cariñosa al otro lado del aparato. Te respondería mi voz cantarina. Me preguntarías cuánto me queda y dirías que, aunque me has visto esta mañana, ya estás deseando verme. Te diría que recojo este desastre de papeles que se ha hecho con mi mesa y salgo. Y mientras recojo mi millón de galeradas pendientes de revisar, podría comentar con mis compañeras nuestros planes para el resto de la tarde. Para el resto del verano. Para el resto de nuestras vidas tan radiantes como mi pelo.

Quizás, si tuviera el pelo rubio, los ojos azules, la piel clara... y no este pelo oscuro -impostado de varios tonos más claros-, estos ojos tristes y apagados, esta piel llena de sol. Quizás, solo quizás, además de todo eso, tú llamarías mientras estoy en mi mesa, que no da a la ventana, que no tiene dibujos, en la que no se apilan manuscritos... Bueno, pero tú llamarías, dirías que, aunque hace siglos que no me ves, todavía quieres verme. Y yo te diría que bajo ya mismo, que voy donde estés, que no tengo nada que recoger en mi mesa ni en mi vida para ir a buscarte. Pero tú nunca llamarías, ¿verdad? No. Creo que tú jamás llamarías.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)